「数学の学力を上げたい」

これまで大手学習塾・予備校で指導してきた経験を元に数学の学力をあげるために生まれたのがエムゼミです。

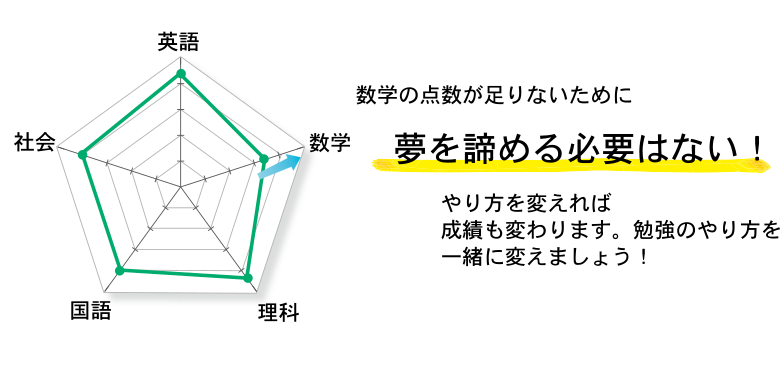

エムゼミには、数学の得点を伸ばすノウハウがあります。数学の成績が原因で夢を諦めるなんて、もったいない。

「数学の得点は伸ばすことが可能です」

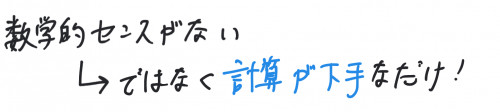

特に上記のような成績をしている人は、数学の学習方法を誤っています。

英語・理科と数学の学習方法は異なります。勉強のやり方を知ることで数学の成績を上げ夢をつかみましょう。

オンラインでの指導が数学の学力を伸ばすために最適です。SNSを活用し学習管理をすることで劇的な変化を生むことができます。

ライブ(通塾)では、実現できなかった価値がここにはあります。

ライブ(通塾)の指導の場合もオンラインでの管理を実施します。オンラインの管理の良いところは、毎日常に管理ができることです。

添削課題、質問も毎日受けつけ実力をつけることが可能です。

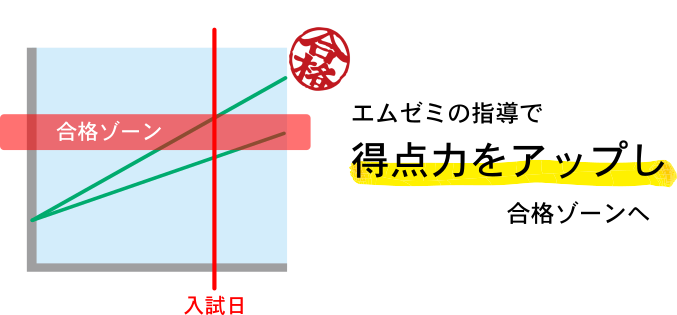

合格するためには、入試日までに合格点をとる指導が必要です。計算力アップを中心とした指導で、合格ゾーンへ導きます。

数学指導のプロが数学を指導

「数学ができない」といっても人によって、できない理由は様々です。

現在の学力・学年・到達目標(受験大学)によって指導法が異なります。

私はこれまでの20年間の指導の蓄積により、30分ほど話すと「数学ができない理由」を見抜くことができるようになりました。

できない理由がわかれば、学力を上げるための具体的な作戦を立てることが可能です。

オーダーメイドのカリキュラムで数学の得点を伸ばすことを可能にする塾がエムゼミです。

計算革命

エムゼミでは「計算革命」という講座を実施しています。別ページでは動画も公開しています。

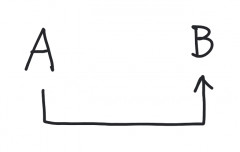

AからBへ変形をしないといけないときに、上図のように変形をしている子がたくさんいます。

遠回りの計算をしているのに、遠回りしていることにも気がついていません。

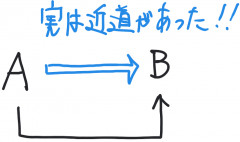

計算革命ではA→Bへいく最短ルートを指導します。たとえば以下のような問題です。

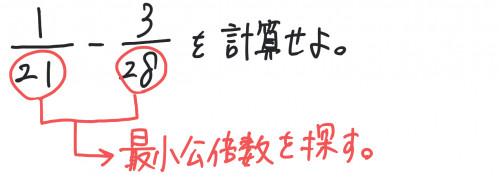

という問題では、私はずっと21と28の最小公倍数を探していました。

なぜならば小学校で「通分の際には最小公倍数を探しましょう」と指導を受けていたからです。

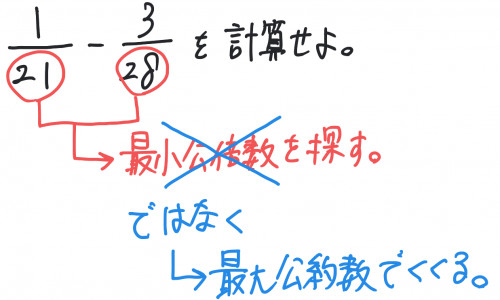

しかし塾講師になって分かった衝撃の真実は、公約数でくくったほうが計算が楽ということです。

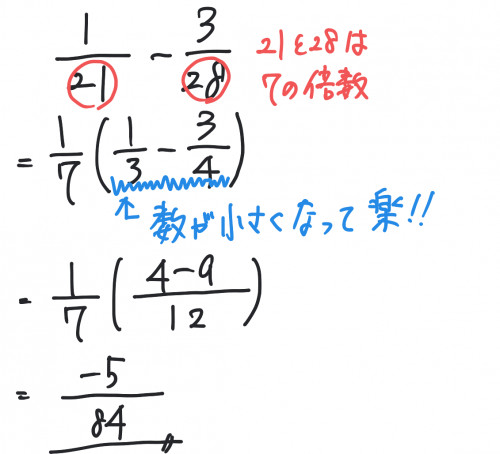

このように最大公約数でくくると以下のように問題を解くことが可能です。

7でくくることで、数値が小さくなり簡単に問題を解くことができます。

私は、この解法をしったときにイスから転げ落ちるくらいビックリしました。

分数計算に私が苦労していたのは、私の頭が悪いのではなく「計算の仕方」が悪かったんだと思いました。

また同時に、隣の子はこの方法でサッと解いていたかと思うと腹がたちました。

こういった楽な計算方法を私はたくさん知っています。

計算革命では私のこれまで知った計算テクニックをすべて伝授します。

計算方法を知っているかどうかは、学年が上がるごとに差が大きくなります。

この分数計算は、簡単な例ですが高校数学に入ると計算が複雑になるため、計算方法を「知っている」と「知らない」の差が広がります。

計算方法によって数学の学力は大きく伸ばすことができます。

その理由は以下の2つです。

① 計算スピードが速くなりミスが減ること

② 計算の見通しが良くなることです。

②は数学的センスにつながる部分です。私は生徒たちに「大学受験レベルで必要な数学的センスは必ず身につく」と話しています。

数学の得点を伸ばす方法

数学を伸ばすために必要な要素は2つあります。

「知識」と「計算力」です。

数学の偏差値を上げるために、みなさんがやっている勉強のほとんどは「知識」の習得です。

もちろん解法を覚えるなどのインプットは重要です。

しかし、計算力がないと数学の得点は伸びません。

私は常々、中高校生になってか計算ドリルがなくなるのは良くないことだと感じています。

また計算はできる前提で高校数学の授業が進んでいくため、計算が下手な生徒は、そのまま数学の勉強を続けることになります。

私がこれまで見てきた生徒の中には「自分の計算が下手」という認識を持っていない、計算下手な生徒を数多く見てきました。

計算力は必ず身につく能力です。例えると九九を覚えてない人は、数学ができません。

我流の計算方法で、勉強を進めて損をしている生徒がたくさんいます。

計算方法は練習すれば身につくことです。教えれば身につけることが可能です。

しかし自分のやり方のどこがおかしいかは自分で気がつくことは困難です。あなたの計算の何が問題かは私が見つけます!

担任制責任指導

エムゼミでは、途中で先生が変わることはありません。

大手塾などでは、毎年受け持つ先生が変わることが当たり前です。しかしそれでは、長期的なスパンに立って指導することができません。

私が大手予備校で指導しないのは、このことが原因です。先生が毎年変わるようでは、成績の大幅な伸びは期待できません。

「いい先生に見てもらいたい」この当たり前の部分にこだわった指導を実施しています。

受験数学の学習順序

これから受験数学を始める受験生や受験数学の学習順序がわからない人のために、エムゼミでの学習の指針を示していきます。

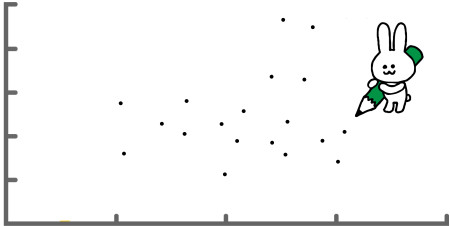

まずは「基礎の点」について理解しましょう。

高校数学で習う基礎知識・公式をここでは「基礎の点」と呼びます。

この「基礎の点」は、数学ⅠAⅡBで1000点、数学Ⅲで400点あります。

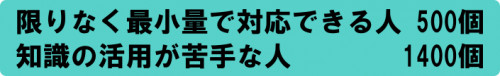

数学ⅠAⅡBで約1000点ありますが、この内の300個がコアとなります。このコアの300個を利用すれば残りの700個は勉強しなくてもできる人もいます。

また数学Ⅲの「基礎の点」400個のうち半分の200個は数学ⅠAⅡBの知識で補うことが可能です。

このことから受験数学で必要な基礎の点は

これら「基礎の点」の暗記 (理解)なしには、あらゆる問題を解くことはできません。またこれらは高校で使われている問題集に収録されている内容ですが、完全に理解することが重要です。

ステップ1の学習をしていくと

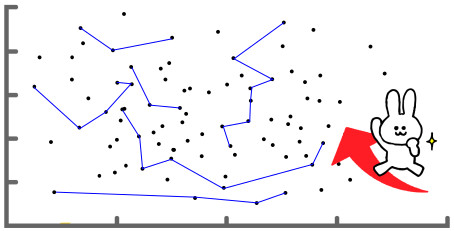

上の図のように、ステップ1の学習を進めていくと「基礎の点」の数が増えていきます。点が増えてきたら、それをつないでいくのがステップ2となります。

点をつないでいくのが、問題演習となります。またエムゼミの授業では、基礎の点をつなぐことを意識した指導を実施しています。

またこの点をつなぐ作業をしていくとAランクの大学入試の問題を解くことも可能になってきます。またこのレベルの学習で模試での成績も上がってきます。

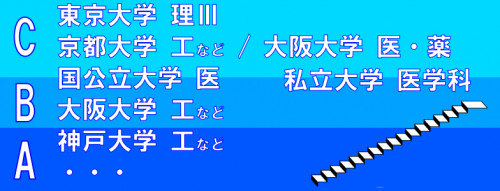

ここからは、わかりやすく大学ランクを分けて説明していきます。

※東京大学などに合格するための数学の力をCランク、大阪大学や医学部に合格する力をBランクと仮に定義します。

それでは、BランクCランクの大学の問題を解いていくためには、どういった学習が必要でしょうか。

Bランク・Cランクの問題には、基礎知識の徹底(ステップ1・ステップ2の学習)だけでは対応できません。

このレベルの大学の入試問題を解くためには、高難度受験問題に対応する力を養う必要があります。これらの問題を解く知識は自分では、とても発想できないような「思いもよらない発想」を必要とする問題もたくさんあります。

また、問題を解き切る計算力も合わせて必要です。発想力と言っても、ゼロから発想するわけではありません、良質の問題×解説講義が、このレベルの問題を解く鍵となります。

ここまで書いてきたように数学の問題には3種類の問題があります。

①「基礎の点」を学ぶ問題

②「基礎の点」をつなぐ問題

③高難度受験問題

3種類の問題のうち、自分自身に足りていないものを勉強するのが一番重要です。

高校の授業などでは、基礎知識として①の問題を学習しながら、同時並行で②の問題を学習したりもします。

※難問を指導する先生もいます。数学好きの生徒は良いかもしれないですが、体系だった学習には不適。

また夏・冬などの長期休暇時の宿題は②の応用レベルの問題を課す学校も少なくありません。

①の基礎知識が定着していない(基礎の点がない)のに、点をつなぐことはできません。そのため①がない状態での②の学習は、受験生にとって苦痛を生み意味をなしません。

エムゼミでは、まずは①の習得に時間をかけ(数学ⅠAⅡB基礎1000題などを利用)指導します。それを完了した生徒から順に②の指導へ移行していきます。

これから受験勉強を始める人は①の問題を完全に理解し②に移るようにしてください。そうすることが数学の実力をつける最短距離となります。学校の宿題などで②や③を早期にやる羽目になった場合は、答えを写すなどして上手く乗り切りましょう。

学校には様々なレベルの人がいますので、全体に出された課題が自分にとってベストな課題とは限りません。受験数学に必要な力と勉強の順序を理解し、みんなの努力が報われることを祈っています!!